不眠症・睡眠障害

人気商品ランキング

不眠症・睡眠障害 の中でも人気のある商品を紹介します

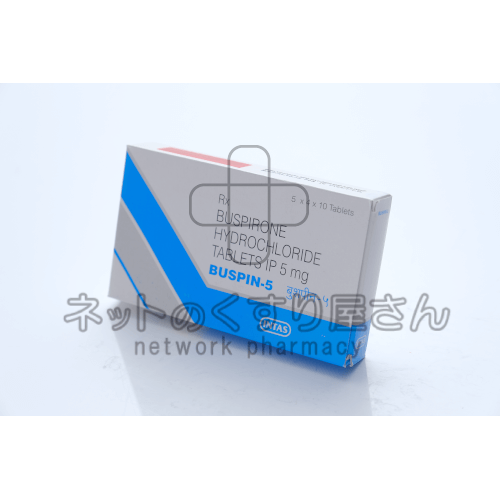

睡眠薬

睡眠サプリ

不眠症の類似商品

不眠症・睡眠障害と一緒に買われている商品

不眠症の薬一覧

不眠症の薬として使用される睡眠薬には大きく5つあります。

それぞれ代表商品と特徴を一覧にしました。

| 種類 | 非ベンゾジアゼピン系 | ベンゾジアゼピン系 | メラトニン受容体作動薬 | オレキシン受容体拮抗薬 | ジフェンヒドラミン |

|---|---|---|---|---|---|

| 代表商品 |  ルネスタ (ルナエイト) |

デパス (エチゾラム) |

ロゼレム |

デエビゴ |

アレルギーメディシン |

| 特徴 | 脳の働きを抑える 中等度以下の入眠障害に使用される |

使用頻度が特に高い種類 入眠障害に使用される |

人間が持つ本来の眠気を強める 即効性がある |

自然に眠気を強める 依存性が起こりにくい |

睡眠改善薬 市販薬で一時的な不眠に使用 |

病院で処方されている睡眠薬は、主に4つ

・ベンゾジアゼピン系

・非ベンゾジアゼピン系

・メラトニン受容体動作薬

・オレキシン受容体拮抗薬

になります。

上記の4つは、睡眠導入剤と言われ、不眠症の治療薬となります。

慢性的な不眠症に悩んでいる方に使用されることが多いです。

最近では、オレキシン受容体拮抗薬のデエビゴの処方が増えています。

一方、ジフェンヒドラミンは抗アレルギー薬としても使用される成分で、市販でも販売されています。

ジフェンヒドラミンを含むドリエルなどの睡眠改善薬は、時差ボケなどの一時的な不眠の症状に使用されます。

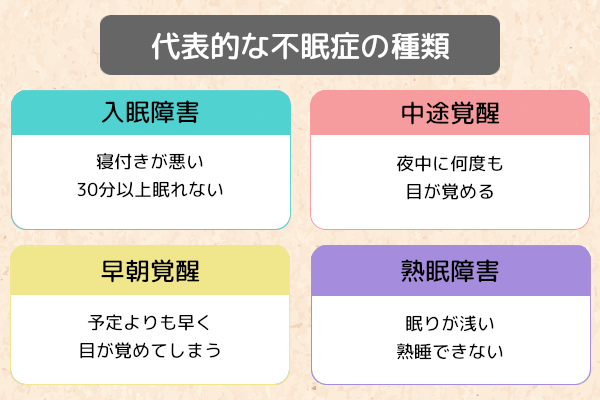

不眠症の症状と薬の選び方

不眠症にはいくつかのタイプがあります。

それぞれどんな症状の不眠症があり、どの薬が合うのかを紹介していきます。

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| 入眠障害 | 寝つきが悪い 寝るまで30分~1時間以上かかる |

| 中途覚醒 | 眠りが浅い 寝ている途中で何度も起きる |

| 早朝覚醒 | 目覚めが早い 予定の2時間以上前に目が覚める |

| 熟眠障害 | 眠りが浅い 睡眠をとった感じがない |

| 無呼吸症候群 | 睡眠中に呼吸が止まる 息苦しくなり起きる |

| むずむず脚症候群 | 足の深部に違和感を感じる じっとしていられない |

| 睡眠時随伴症 | 寝ぼけ・悪夢 夜尿・歯ぎしりなど睡眠時に起こす行動 |

入眠障害

入眠障害は、文字通り寝床に入ってもなかなか寝付くことができないという状態です。

眠るために寝床に入ったのに、眠りに就くのに30分~1時間以上かかることで、そのことが他に悪い影響を与えている状態です。

眠りに就くまでの時間は人それぞれ個人差がありますが、なかなか寝付けないことで苦痛を感じている場合や、寝付けないことで生活に支障が出ているような場合に、改善する必要があります。

入眠障害の場合は、即効性のある睡眠薬がおすすめです。

◆当サイトのおすすめ商品◆

ルナエイト |

デエビゴ |

ハイプロン |

|

| 種類 | 非ベンゾジアゼピン系 | オレキシン受容体拮抗薬 | ベンゾジアゼピン系 |

| 価格 | 50錠 3,320円~ |

28錠 15,800円~ |

100錠 4,050円~ |

| 商品詳細へ | 商品詳細へ | 商品詳細へ |

参考サイト

・不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

中途覚醒

中途覚醒とは寝付くことはできたものの眠りが浅く、起きるまでの間に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けなくなる状態です。

年齢を重ねるにしたがって眠りが浅くなり、目覚めやすい状態となる場合があります。 日本人の不眠の中では最も多い症状で、中高年や高齢者に多くみられます。

◆当サイトのおすすめ商品◆

参考サイト

・不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

早朝覚醒

早朝覚醒とは、望んでいる起床時刻よりも2時間以上早く目が覚めてしまう状態です。

特に、年齢を重ねるにしたがって体内時計のリズムが前にズレやすくなるために起こります。

また、夜遅くまで起きていることができなくなるため、年を取ると早寝早起きになりがちになるのはこの現象が原因となっています。

◆当サイトのおすすめ商品◆

ロゼレム |

デエビゴ |

ベルソムラ |

|

| 種類 | メラトニン受容体作動薬 | オレキシン受容体拮抗薬 | オレキシン受容体拮抗薬 |

| 価格 | 100錠 34,600円~ |

28錠 15,800円~ |

100錠 24,680~ |

| 商品詳細へ | 商品詳細へ | 商品詳細へ |

参考サイト

・不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

熟眠障害

熟眠障害は、睡眠時間は充分に取れているのにぐっすり眠った感じがしない、眠りが浅いという状態です。

眠っている間に呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群や、寝ている間に足が動く周期性四肢運動障害などの、睡眠中に症状があらわれる病気が関係していることもあります。

起床して、なんだか眠った感じがしないという時は自分でも考えもしなかった病気が原因となっていることもあり、本人は気が付いていない場合が多いために注意が必要です。

◆当サイトのおすすめ商品◆

ルナエイト |

ロゼレム |

ベルソムラ |

|

| 種類 | 非ベンゾジアゼピン系 | メラトニン受容体作動薬 | オレキシン受容体拮抗薬 |

| 価格 | 50錠 3,200円~ |

100錠 34,600円~ |

28錠 15,800円~ |

| 商品詳細へ | 商品詳細へ | 商品詳細へ |

参考サイト

・不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

無呼吸症候群

無呼吸症候群(睡眠時無呼吸症候群)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることで、体が低酸素状態となる病気です。

この病気は自分で気づくことが少なく、周囲の人からいびきや呼吸が止まっていることを指摘されて発覚することが多いようです。

無呼吸症候群の治療では薬は使用されません。

CPAP(シーパップ)療法…鼻マスクから空気を送り、気道を開けておき呼吸を維持

マウスピース…上顎と下顎を固定し、上気道を広く保ち呼吸を維持

外科治療…気道を塞ぐ部位を切除する

夜間に目が覚めることが多い方、息苦しくなって目が覚める方、起床時の頭痛や体がだるく感じる、日中に眠気を感じるという方は、無呼吸症候群を疑ってみてもいいかもしれません。

参考サイト

・睡眠時無呼吸症候群 / SAS | e-ヘルスネット(厚生労働省)

むずむず脚症候群/レストレスレッグス症候群

むずむず脚症候群とは、足の深部に違和感を感じる症状のことで、夕方から夜にかけて症状が強くなります。

横になったり座ったり安静にしていると症状があらわれ、じっと座っていられなくなります。

このために仕事や勉強などに集中できなくなったり、電車や飛行機に乗車中の場合は乗っていることを苦痛に感じることもあります。

就寝中に症状があらわれると、充分な睡眠を取ることができなくなり、日中に眠気や疲労感を感じるようになります。

むずむず脚症候群の治療には睡眠薬は使用されません。

むずむず脚症候群が原因で起こる不眠症の場合は睡眠薬ではなく、パーキンソン病の治療薬などを使用しむずむず脚症候群を治療することが優先となります。

参考サイト

・レストレスレッグス症候群 / むずむず脚症候群 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

睡眠時随伴症

睡眠時随伴症とは、寝ぼけた時に起こす行動のことを指します。

睡眠中に起こるねぼけ、夜尿や歯ぎしり、悪夢などの望ましくない現象を総称して睡眠時随伴症と呼びます。

運動面による問題が現われるものには、睡眠時遊行症(夢遊病)、夜驚症(悲鳴のような声を上げて覚醒する病気)、レム睡眠行動障害、寝言などがあります。

また、自律神経による問題が現われるものには、睡眠時遺尿症(夜尿症)や、乳児睡眠時無呼吸症などがあります。

そのほか、悪夢や睡眠麻痺と呼ばれる症状が睡眠時随伴症に当てはまります。

睡眠時随伴症の治療にはベンゾジアゼピン系の睡眠薬が使用されることもありますが、睡眠薬の副作用により睡眠時随伴症が起こる場合もあるので、医師に相談してください。

参考サイト

・睡眠時随伴症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

不眠症の薬は通販購入できる

不眠症の薬は病院で処方してもうもの、と思われていますが、個人輸入を利用することで通販でも購入可能です。

個人輸入とは、日本国内にいながら海外の製品を個人が使用するために輸入することです。

食品や衣類など、医薬品に限らず海外からの個人輸入は多く存在します。

医薬品の場合は、薬機法という法律に基づき、個人が利用する分に限っての個人輸入が可能です。

通院する時間がない、、

自分に合ったものを選びたい、、

という人に非常におすすめです。

参考サイト

・医薬品等の個人輸入について |厚生労働省

病院処方と個人輸入の違い

| 病院処方 | 個人輸入 通販 |

|

|---|---|---|

| メリット | 医師の診察がある 医師が薬を選ぶ 使い方の説明がある |

低価格 種類が豊富 まとめ買い可能 通院不要 手間がかからない |

| デメリット | 通院が必要 処方制限がある 自分で薬を選べない |

輸入規制成分がある 使用は自己責任 届くまでに時間がかかる |

大きな違いは、通院・診察の有無と、薬の違いです。

病院の場合は、もちろん通院と医師の診察が必須です。

通院には、時間と手間がかかるため、仕事が忙しいという人にはデメリットにもなります。

一方で通販であれば、ネットから注文・自宅に配送のため、かかる時間は10分程度で済みます。

薬の違いでは、病院処方は基本的に医師が薬の種類を決めます。

睡眠薬は誤った使い方をしてしまう方もおり、近年では処方に制限が付くこともあります。

最大1ヶ月分まで処方、という場合は、月に1回の通院が必要となります。

通販では、まとめ買いも可能です。

また、日本では未承認の睡眠薬もあります。

海外では軍などでも使用される安全性の高い睡眠薬も多数取り揃えています。

一方で、日本の薬機法に基づき輸入に制限がかかっている成分もあります。

・ゾピクロ(アモバン)

・ゾルピデム(マイスリー)

・トリアゾラム(ハルシオン)

・エチゾラム(デパス)など

こうした成分は輸入できません。

参考サイト

・麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(◆平成02年08月01日政令第238号)

不眠症改善サプリもある

不眠症改善に効果のある成分として、メラトニンという成分があります。

メラトニンは睡眠や日中のリズムを調節するホルモンの一つです。

通常は、日光を浴びることでメラトニンは分泌されます。

しかし、不眠症の場合はこのメラトニンの分泌量が崩れてしまいます。

メラトニン量を調節するために、海外ではメラトニンがサプリメントとして販売されています。

副作用のリスクが少なく不眠症を改善することができます。

不眠症の薬の注意点

不眠症治療薬は、不眠の改善に効果的なものですが、注意しなければならない点もあります。

| 持ち越し効果 | 薬の効果が起床後も持続し、眠気やふらつきなどの症状が現れる |

|---|---|

| 筋弛緩作用 | 立ち上がる時などでも力が入らなくなるため、転倒するリスクが高まる |

| 記憶障害 | 服用後の記憶が曖昧になる |

| 反跳性不眠 | 睡眠薬を突然中止すると現れる。不眠症状がかえって強く現れる現象 |

| 依存性 | 睡眠薬を服用していないと落ち着かない、手元にないと不安になるという状態 |

不眠症治療薬を使用する際には、このようなリスクがあることを知っておく必要があります。

また、不眠症治療薬は用法用量を正しく守って使用してください。

参考サイト

・医療用医薬品 : エスゾピクロン (エスゾピクロン錠1mg「YD」 他) - 11. 副作用

・医療用医薬品 : デエビゴ (デエビゴ錠2.5mg 他) - 11. 副作用

不眠症とは?

不眠症とは、寝つきが悪い・眠りが浅い・就寝後何度も目が覚める、といった睡眠時の問題により、

日中に体の不調が出現する病気です。

日本の成人の30~40%の方が不眠症を有しており、特に女性が多いと言われています。

また、日本人の成人の5%が不眠により睡眠薬を使用しているとされています。

不眠症には様々な要因があり、ストレスや神経疾患、薬剤による副作用など多岐にわたります。

眠ろうとしても寝れない、といった現象はどなたでも経験があると思います。

しかしそのほとんどは自然に治まり、再び眠れるようになっていることが多いかと思います。

一方で、眠れない状態が慢性化してしまうと、適切な治療を受けない限り、不眠症の改善は難しくなってしまいます。

参考サイト

・不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

不眠症の原因

不眠症の原因には、主に以下のようなことが考えられます。

これらの不眠症の原因について、以下で詳しく解説していきます。

ストレスによる不眠症

ストレスが原因となる不眠症は、寝付くことが困難になる入眠障害が顕著に現れます。

心が落ち着かないため、寝床で寝返りを打つことが多くなる傾向にあります。

夜間に何度も目が覚める中途覚醒、早朝に目が覚める早朝覚醒も引き起こします。

これらのことがさらにストレスを溜める原因となるため、上手にストレスを回避することや、意識してリラックスするように心がけるなどの実践が必要になります。

ストレスによる不眠症は、うつ病や不安障害などの精神的な疾患につながることがあるため、症状が長期間続く場合にはなるべく早く医師に相談して指導を受けることが大切です。

参考サイト

・不眠における睡眠週間とストレス反応の役割

からだの病気による不眠症

からだの病気が引き起こす不眠症には、高血圧や心臓病、呼吸器疾患による咳や発作時、腎臓病や前立腺肥大による頻尿、糖尿病、関節リウマチの際の痛みやアレルギー疾患によるそう痒など、さまざまなからだの不調が原因で不眠が生じます。

この場合、不眠よりも不眠を引き起こす病気の治療が最優先となります。

原因となる疾患が改善することで、不眠は消失していきます。

参考サイト

・日本循環器病予防学会誌 第56巻 第3号

こころの病気による不眠症

悩みや不安を抱えたり、何らかの精神的なストレスが原因となって起こる不眠症です。

例えば、「〇時間以上眠らなくてはならない」といった睡眠に対するこだわりを持つことなどがかえって眠れなくさせている可能性があります。

心理的な原因としてはこのような精神的なストレスのほか、仕事上の問題が発生したときや、人生において大きな変化があった時なども、不眠症に陥る可能性が高くなります。

薬や刺激物による不眠症

服用している薬の副作用や、飲酒、喫煙、カフェインの摂取が原因で不眠症を引き起こすこともあります。

薬では、抗がん剤や降圧剤、ステロイド剤などが睡眠を妨げる原因となることがあります。

カフェインやたばこに含まれるニコチンなどは覚醒作用があり、不眠症を引き起こす原因となることがあります。

また、飲酒は就寝中にトイレに行きたくなる原因となるだけではなく、睡眠のサイクルを乱して質を低下させる場合があります。

睡眠覚醒リズムの乱れによる不眠症

もともとヒトの体内時計は25時間の周期で進んでおり、地球の周期とは1時間のズレがあります。

このズレは日常生活の中で刺激を受けることにより、外界の周期に同調してズレが修正されていくとされています。

この刺激は同調因子と呼ばれ、その中でも強力なものは光だということがわかっています。

ヒトは朝の光で体内時計を早め、夕方の光で体内時計を遅らせるとされています。

現代社会では夜でも明るい照明の中で過ごすことが多くなっているために、うまく体内時計を調節できなくなることがあります。

年齢による不眠症

高齢の方が、不眠症を訴えるケースも多いです。

しかし、年齢を重ねるにつれて寝れなくなるのは、自然なことです。

睡眠も年齢とともに変化します。

高齢になると早寝早起きになりますが、これは体内時計が加齢により変化するためです。

睡眠だけが変化するのではなく、ホルモン分泌、体温、血圧など睡眠に関与する生体機能に変化が起こります。

年齢とともに体力が衰えることで睡眠時間も短くなってしまうのです。

また、睡眠の質も変化します。

深い眠りのノンレム睡眠・浅い眠りのレム睡眠がありますが、高齢になるにつれてレム睡眠の時間が増加します。

加齢による不眠症は自然なことです。

現在の睡眠薬は安全性も高く、高齢者の方でも使用できるものがあります。

無理に寝ようとするのではなく、睡眠薬を使用することも可能です。

参考サイト

・高齢者の睡眠 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

不眠症がもたらす影響

- 寝れない

- 体調がすぐれない

- 免疫力が落ちる

- 集中力・注意力などが落ちる

- 体力がなくなる

- 不安が強くなる

不眠症の一番のデメリットは、休息をとれないことです。

身体を休めることができなくなるため、体調にも不調が起こりやすくなります。

また、最初は寝れないな、と軽く思っていても、徐々に寝れないことに対する不安が大きくなってくることもあります。

不眠症や睡眠障害を放置するとどうなる?

不眠症や睡眠障害は甘く見てはいけません。

寝れないだけでしょ?と思い放置してしまうと、身体的にも、精神的にも不調を起こす原因となります。

免疫力の低下・・・体力低下、感染症を起こしやすい、風邪をひきやすいなど

生活習慣病・・・肥満の原因

集中力低下・・・やる気が出ない、注意力が落ち事故の原因に

睡眠時には、身体を休める、脳を休めるといった休息を取ることができますが、

不眠が続くと身体や脳を休めることができず、免疫力や集中力などが低下します。

ストレス

不安

うつ症状

精神的な不調では、不眠のストレスから不安やうつの症状が起こることもあります。

不眠は放置せずにしっかりと治療することが大切です。

不眠症が治るまで

不眠症は治る病気です。

重篤な疾患や特殊な心身ストレスなどではない限り、治療により改善することができます。

個人差が顕著に出るため、一概にどれくらいで完治するとは言い難いですが、長期的に見て治療を行うことが大切です。

眠れないときは無理せずに薬を使用する

時間に余裕がある場合は無理に寝ない

毎日のちょっとしたことで不眠症を改善するきっかけになるかもしれません。

一人では難しい場合は、医師に頼ることもできます。

すぐに治そうとするのではなく、ゆっくりと向き合いましょう。

不眠症の薬を使わない治療法

不眠症は薬を使った治療だけではありません。

非薬物治療と言って、薬を使わずに不眠症を改善する方法もあります。

睡眠の環境や生活習慣の見直しをおこなうことで、不眠を改善していきます。

睡眠に関する正しい知識を身に着け、生活のリズムを整えます。

その時抱えている不眠を改善するだけではなく、不眠が改善されて治療を終了したとしてもよい睡眠のための生活習慣を継続していくことが重要になります。

睡眠時間にこだわらない

睡眠時間は、人によって個人差があります。

1日に10時間くらい眠る人もいれば、3~4時間ほどの睡眠でも充分な人がいます。

入眠障害や中途覚醒などの不眠の症状が出るだけではなく、日中に不眠を原因とした倦怠感、集中力や意欲の低下遺、食欲の低下などが出現すれば不眠症となります。

しかし、眠りが浅かったとしても、満足に睡眠できていなくても、日中の生活に支障がなければ不眠症ではないのです。

そのため、自分の睡眠時間にもこだわりを持たない方がいい場合があります。

定期的に運動をする

国内外の研究によると、運動習慣がある人は不眠が少ないということがわかっています。

特に、習慣的な運動が睡眠の維持に効果があります。

1回だけ運動したというのでは効果が弱く、習慣的に続けることで睡眠に影響を与えるようになります。

激しい運動は逆に睡眠を妨げることがわかっているため、負担が少なくて済み、長く続けることができるような有酸素運動が向いています。

時間としては、夕方から夜(就寝の3時間前)に行うのが効果的です。

就寝前は水分を取らないようにする

夜に尿意で目を覚ますことが多い人は、寝る前の水分摂取に気を付けたほうがよいでしょう。

ただし、就寝中に水分は失われるため、少しは水分を摂っておくべきです。

就寝前と起床後は、コップ1杯程度の水分を摂ることをおすすめします。

また、カフェインやアルコールには利尿作用があるために、寝る前の摂取は注意すべきです。

カフェインはコーヒーだけに含まれている成分ではありません。

紅茶や緑茶、エナジードリンクにも含まれていますので、就寝前は飲み物の成分に注意しましょう。

カフェインの摂取は寝る4時間前まで

カフェインの半減期は約4時間とされています。

そのため、寝る4時間前以降はカフェインを摂らないようにすることをおすすめします。

カフェインはその後も5~8時間は体内に内在しており、効果が続いています。

このことから、就寝する時間から逆算して8時間前にはコーヒーやエナジードリンクの摂取を終えるようにすると眠りの質が高まります。

寝床での考え事をやめる

いろいろ考えすぎて眠れないという時の対処法として、筋弛緩法をおすすめします。

ヒトは不安や緊張、恐怖などのストレスを抱えて考え事が増えると無意識のうちに体に力が入ります。

そのため、筋肉の緊張を解く方法として有名なのが筋弛緩法です。

筋弛緩法とは、体のパーツごとに力を入れ、一気に力を抜くことで体の緊張を緩めるリラクゼーション法です。

また、このような時は、ヨガやストレッチもおすすめできる運動です。

就寝前の飲酒や喫煙を控える

お酒を飲むとよく眠れると思われがちですが、実際にはよく眠れないことの方が多くなります。

アルコールが睡眠に与える影響としては以下のようなことが挙げられます。

- トイレが近くなる

- 舌の筋肉が緩んで気道が圧迫される

- アルコールは摂取するほど少しずつ強くなるため、いずれ酔いにくくなることでさらにアルコールを摂ろうとしてしまう

これらが、結果として睡眠の質を下げる原因となります。

また、高齢になると酔うことで夜間にトイレに行く回数が増え、歩く際にふらついて転倒する可能性も出てきます。

規則正しい食生活

不眠症に陥りやすい食事というものがあります。

コーヒーやエナジードリンクなどのカフェイン含有飲料だけではなく、ドーナツやポテトチップスなどの糖質の多い加工食品なども当てはまります。

これらは血糖値の急激な上昇と下降を引き起こすとされており、就寝後の覚醒を増やしてしまう可能性があります。

また、前述したように、アルコールの摂取も控えめにすることが大切です。

不眠症を改善するには、メラトニンを合成するのに必要な栄養素であるナイアシンやビタミンB群、鉄やマグネシウム、タンパク質を補うような食事内容がおすすめです。

就寝環境を整える

快眠のために、寝室を整えることは思っているよりも重要です。

リラックスして落ち着くことのできる寝室にするためには、以下のような要素が大切であると言われています。

- 空間

- 光

- 音

- 温度と湿度

空間は、ワークスペースとの兼用を避け、余計なものを置かずにシンプルな空間が快眠をもたらしやすいと言われています。

夜間のブルーライトは睡眠の質を下げるとされているため、寝室ではブルーライトを発する照明やテレビ、パソコンの設置を避けた方がいいでしょう。

夜寝る前は強い光を浴びないようにすることが、リラックスを促すとされており、具体的には赤みを帯びた照度30ルクス以下のやわらかい光がよいとされています。

また、睡眠中の音は40dBA以下の音環境が望ましいとされています。

40dBA以下の目安は、閑静な住宅地や図書館などで感じる程度の音量です。

さらに快眠のために、睡眠中の寝具内の温度は33℃前後、湿度は50%前後がよいとされています。

室温は13~29℃ほどの範囲で、自分が過ごしやすいと思う範囲でエアコンを活用して温度を設定することが望ましいです。

起床時は光を取り込む

ヒトの体の活動や休息のリズムをつくる体内時計は、朝日によってリセットされます。

もともと私たちは、朝日を浴びることによって体内時計をリセットし、約15時間後に眠くなる仕組みを体に持っています。

太陽の光は体内時計とそれに基づく睡眠とは切っても切れない関係です。

夜遅い時間にならないと眠れないという人でも、朝に少し早く起きて朝日を浴びてみてください。

そして、夜寝る時間は統一できていなかったとしても、朝は毎日同じ時間に起きることが重要なのです。